寶哥相對論:無數人求而不得的人生價值,他在廢品站里找到了

發布: 2017-08-16 09:35:27 作者: 佚名 來源: 三生

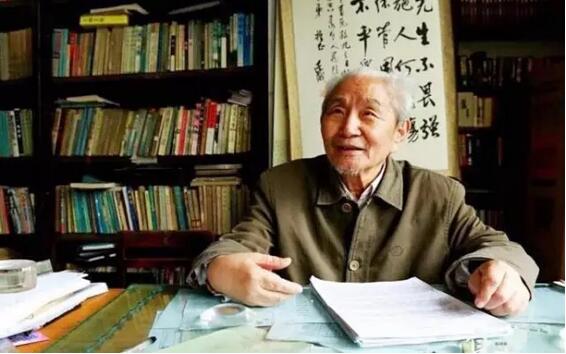

前幾天看到一則新聞,重慶有一位84歲的老人,從學校退休后創辦了忘我古舊書屋,免費把幾萬冊圖書給市民借閱,一做就是10年。

這位老人叫王澤萼,他淘書藏書的經歷可以從上個世紀60年代說起。有一天,老人看到一個菜農拿著一本民國時代出版的《辭海》,隨手撕下書頁來包菜,他覺得十分可惜,就把那本書換了過來。

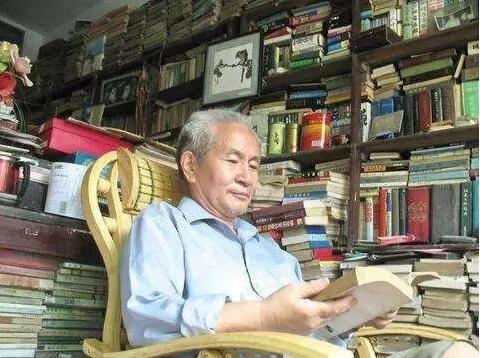

從此,他開始了去各地淘書的生涯,舊書攤、廢品站、茶館,只要能淘到書的地方都有他的身影。他從那些被廢棄的舊書里找出有價值的,買下來,背回家,整理、收藏。退休之后,老人辦了一個書屋,免費和市民分享。時間久了,老人愛書的聲名在外,還會有人慕名捐書給他。現在,老人的藏書已經超過十萬冊。王澤萼老人說,想活到一百歲,把這件事再做個十幾年。

一個人、一輩子、堅持做好一件事的故事,總是能夠打動我。而這位老人身上,除了令人敬佩的精神,我還看到了一種責任感。

其實,同樣是收“舊物”,我們聽到更多的是另一種故事。比如,幾十年前有人在農村收舊書畫和老物件,到現在有很多都價值不菲。這樣的人是有眼光和生意頭腦的。

但王澤萼老人不同,他是懷著責任感去做這件事情的。老人收書的動機不是“未來可能有很大的價值”,而是“這些書被當成廢品就太可惜了”。畢竟誰也說不好,也許這本書是流傳下來的最后一本呢,如果任憑別人把它當廢紙扔了,就再也沒有了。而后來,老人把這些書免費借閱給市民,就有了超越個人愛好和收藏的意義:他是文化的傳播者,和更多的人一起分享這些書的價值。

這讓我感同身受。

很多小伙伴都知道我喜歡樹,在三生,工廠不只是工廠,還是美麗的園林。有時候,看到一些很有藝術價值或者潛質的樹,由于養護不專業或者無力經營而每況愈下,我就會覺得有責任把它們收過來。我會去尊重這些樹的天性,用心養護和培育它們,讓更多的人能夠欣賞到這樣獨特的美。

能把這樣的價值和文化傳承下去,不正是給我們的生命賦予了更大的意義嗎?

今日新聞頭條

我也說兩句

已有評論 0 條 查看全部回復