寶哥相對論:不去試,怎么知道自己能走多遠

發布: 2016-10-19 09:37:50 作者: 佚名 來源: 三生

這幾天有一則新聞引發熱議:

10月13日,瑞典文學院宣布2016年諾貝爾文學獎授予美國音樂人兼作家鮑勃·迪倫(BobDylan)。評選理由是:“在偉大的美國歌曲傳統中創造了新的詩歌表達”。

鮑勃·迪倫被認為是20世紀美國最有影響力的民謠、搖滾歌手。很多人即使不清楚他是誰,也聽過他的作品。他的經典歌曲《答案在風中飄》就出現在電影《阿甘正傳》中。

有人覺得鮑勃·迪倫的文化影響力讓他“實至名歸”;

有人覺得這次跨界評選是一個“巨大的錯誤”;

有人認為這是諾貝爾文學獎向詩歌本質的一次回歸;

有人心疼一直在陪跑的日本作家村上春樹;

也有網友開玩笑說,一個寫歌詞的拿了諾貝爾文學獎,讓段子手們看到了希望。

這是諾貝爾文學獎首次頒給一個音樂人,可想而知會引發爭議。但這并不是評委們第一次跨界頒獎。1953年,他們就把諾貝爾文學獎頒給了政治家丘吉爾。

看到這些熱鬧的評論,我突然想到一些很有意思的事情:中國有很多詩詞被唱成了歌,那時候人們似乎并不糾結“詩”與“歌”之間的界限;達·芬奇雖然是因繪畫而聞名后世,但他同時也是一個偉大的發明家、天文學家和建筑工程師;很多人認為文科生和理科生有不同的思維方式,但很少去想一個人身上其實可以同時存在多種思維特質。

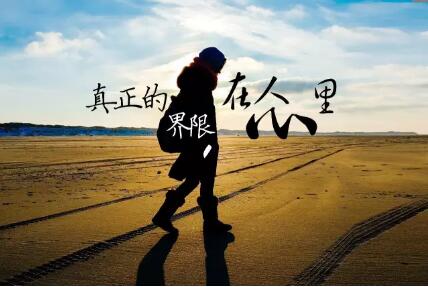

這些所謂的界限,不就是人自己定義給自己的嗎?所以,誰說寫歌詞的就只能成為一個二流作家?

我們的人生,我們的事業,也常常會有這樣的“自我設限”。比如,設計師認為自己寫不出好文章,善于執行的人認為自己不適合上臺演講,不是科班出身的人覺得自己理應比別人差一點。很多人甚至還沒有嘗試,就得出結論:這不是我能做的。

真的嗎?不去試,怎么知道自己能走多遠?

這個世界上,并沒有固定不變的界限。所以互聯網的出現才會模糊了很多邊界,出現這么多跨界的例子。我一直認為:成功的跨界,不是清晰地跨越了原有的邊界,而是像河流匯入大海一樣讓你看不到邊界。

就好像,三生不把自己定義為一家做保健品的企業,才變成了一個全生態鏈健康產業集群。

今日新聞頭條

我也說兩句

已有評論 0 條 查看全部回復