打擊傳銷 執法有四軟肋

發布: 2011-09-22 09:26:27 作者: 孫斌 來源: 大河報

傳銷者善于用“榮譽”包裝自己

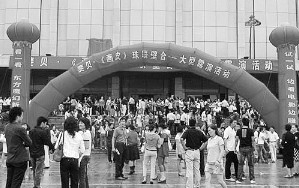

傳銷活動靠陣勢迷惑人

核心提示

“消費也可以成為資本家”商業模式實際上是傳銷,返利式傳銷的實質就是詐騙,各級消協、工商、公安發布的警示、提醒如雷貫耳,然而血的事實仍未能阻止成千上萬人飛蛾撲火,這是為何?對任何形式的詐騙和傳銷,各級政府的態度是堅決打擊,可為什么這些違法活動像韭菜一樣割了一茬又長出一茬?面對雷霆萬鈞的打擊,那些詐騙者為何能“閑庭信步”,最終“金蟬脫殼”?業內人士揭出內幕——騙子之所以敢明目張膽施騙,主要是看出了管理上的弊端,參透了管理和執法層面的“玄機”。

騙子揭秘

造勢迷惑人 拉權威忽悠人

一樁樁大案警示著天上不會掉餡餅。

一個曾參與傳銷的頭目告訴記者,搞返利式傳銷首次活動必須“震”得住人,要借國家和地方政府重要活動場所作為其活動地,首場參與的人數一定要“震撼”。

一個“培訓大師”說,為了讓人相信他們所做的活動是“合法”的,必須得拉上權威部門官員、專家、行業組織為其鳴鑼開道。如:廣西永乾公司被廣西南寧市某管理部門評為“重合同守信用優秀企業”、被中國某經濟研究會評為“2007年中國創新競爭力十大品牌”等。永乾公司就是靠著頭上一圈圈光環斂財11億元。老百姓正是看了這些,才不惜借高利貸甚至變賣房產加入。

正如世界通案辯護律師所言,政府相關部門、機構、學者都該反思:這些機構和人群有著強大的話語影響力,在涉及公眾利益的問題上說話時,一定要想想古人的那個詞:一言九鼎。

機關算盡 研究執法破綻

一位曾為傳銷犯罪嫌疑人辯護的律師指出,按有關文件精神,傳銷查處由工商部門和公安機關按“各自的職責范圍”進行,工商部門不定性不移交公安機關,公安查處就是違規“越位”,而工商部門查處移交公安機關、公安機關查處都需要一個過程,詐騙者利用這個時間差斂財后迅速蒸發,公安機關前來查處也只能“望房興嘆”了。

“中國反傳聯盟”揭露內幕說,傳銷組織自我保護工作做得非常好。最高人民法院2001年有一個司法解釋:對傳銷、變相傳銷,個人獲利1萬元以上或非法經營額5萬元以上,按照非法經營罪處罰。傳銷者以前上課帶凳子、現金和銀行卡,后來用磚頭代替凳子,不再帶現金和銀行卡,執法人員一旦逮住,就說是剛被騙來的,讓他們一無所獲。

“那些大招商、招大商的詐騙團伙,為什么往往不惜工本注冊公司呢?”一位反傳銷的律師披露內幕說,詐騙者這樣做另有目的:即便認定是涉嫌犯罪,嫌疑主體也應當是公司而不是個人,人在就是“青山”在,只要“青山”在就不怕沒“柴”燒。

旁觀者說

打擊傳銷,執法有四軟肋

為何在工商、公安一再打擊下,返利式傳銷仍如火如荼開展活動,他們就不怕打擊嗎?

“之所以常盛不衰,主要是傳銷頭目參透了執法上的四個‘軟肋’。”我省一家直銷企業負責人披露內幕說,一是抓捕主要犯罪嫌疑人難。主要犯罪嫌疑人往往躲在幕后,身居異地遙控指揮,難以抓獲。

二是調查取證難。詐騙傳銷是上下級“單線聯系”,資金傳遞無憑證,特別是對互聯網傳銷犯罪,收集、固定證據更是難上加難,沒有證據,司法機關難以定性治罪。

三是執法沒經費。查處一起傳銷案件,需要大量經費來支撐,如果沒有專門經費,執法部門只能像轟蒼蠅一樣把傳銷人員驅散,根本解決不了問題。

四是打擊處理難。現在,傳銷者對傳銷進行變種,導致工商部門和司法機關認識上不統一,最終形成了傳銷案件處理難或各地處理結果輕重不一的狀況,致使部分地區的執法機關不敢及時對正在活動的傳銷進行查處,往往人去樓空了才倉促立案。“馬后炮”傷不到他們,于是,改頭換面再到異地活動。

該直銷企業負責人說,這樣的“貓抓老鼠”游戲做久了,執法者的熱情不再,麻木了,就不愛管了。于是,實施詐騙的人得以“大展宏圖”。

等“豬”養肥再殺 百姓已經受害

一個曾做過傳銷培訓的“大師”說:工商部門查處傳銷有時間制約,他們上下班時間很規范,雙休日和節假日又休息,我們就在他們下班或公休時間開展活動。即使公安出警也拿我們沒辦法,因為現在打擊傳銷是以“工商為主、公安配合”的格局,工商沒有定性,我們有“經濟合同”,公安是不能插手經濟活動的,這個格局不打破,是難以撼動我們的。

再者,公安機關打擊傳銷詐騙采取的手段是“抓頭目,摧網絡”,沒有把傳銷骨干和“洗腦”培訓大師列入嚴打對象。不把“教唆”的培訓“大師”列進黑名單加以懲罰,他們會教出更多“壞孩子”。

對任何形式的傳銷和詐騙,各級政府的態度非常明確,那就是堅決打擊。各級工商部門和公安機關多次發出警示、提醒:發現傳銷等詐騙活動,請及時向發生地工商部門和公安機關舉報。可是,真有人舉報時卻是另一番結果。

如,本報報道的世界通斂財10億余元驚天騙局一案,剛開始,傳銷公司和人員都是公開的,群眾舉報不斷。然而,一些工商部門竟稱不知道作案者在哪里。被群眾指明地點后,工商部門嘴上說查處,實際上并無行動。后來,工商部門說該案移交公安機關了,讓記者采訪公安機關相關人士,而公安機關卻說“不知情”。

為什么有關執法機關不在詐騙萌芽狀態時將其打掉呢?面對記者的不解,河南一個“金盆洗手”的傳銷頭目說出這樣的內幕:從《禁止傳銷條例》有關規定可以看出,傳銷人員斂的錢不像詐騙案件一樣退給受害者,而是充公。這些執法機關是在等“豬”肥后再殺。所以,人們看到的情況是,一旦查處傳銷大案,就有幾億或10億元以上,這“豬”養得不可謂不肥。

《現代性之引誘》一書開篇提出現代社會隱含的憂慮——按照成本收益分析來決定辦事原則。把“豬”養肥了再殺的成本收益模式不除,老百姓受害無窮。

傳銷土壤

有些地方 把傳銷當“產業”

消費也能讓人成為資本家、消費返利式傳銷僅有上述“技術”支撐和管理漏洞,而沒有生長土壤,也是不能長期生存的。

最近,央視和各大媒體集中曝光廣西來賓市和寧夏一些地方,成群結隊的傳銷者招搖過市,當地工商、公安視而不見。在一些地方看來,傳銷是一個“好產業”,大批人員集聚要吃要住,所有生活資料都在當地選購,菜價漲了,菜農受益;房價漲了,老百姓爭相蓋房,給當地經濟帶來“繁榮”,地方不會眼睜睜看著“肥水”流入外人田,對傳銷的縱容、曖昧和默許已不算什么秘密。

海南省曾經是我國非法傳銷的重災區,該省采取的措施是,對打傳不力的干部一律革職查辦,海南已不再是傳銷者的“天堂”。

記者調查發現,如今,低收入低學歷者參與傳銷的日漸增多,這些人群本身抗風險的能力比較弱,一旦發現自己東拼西湊的錢被騙后,首先想到的就是不惜一切代價把錢追回來,所以會變本加厲地拉攏下線。

因此,鏟除傳銷者生存的土壤,顯得尤為迫切。