老字號藥企的美妝野心:再不做國潮就晚了

發(fā)布: 2019-08-23 11:04:12 作者: 佚名 來源: 億歐網

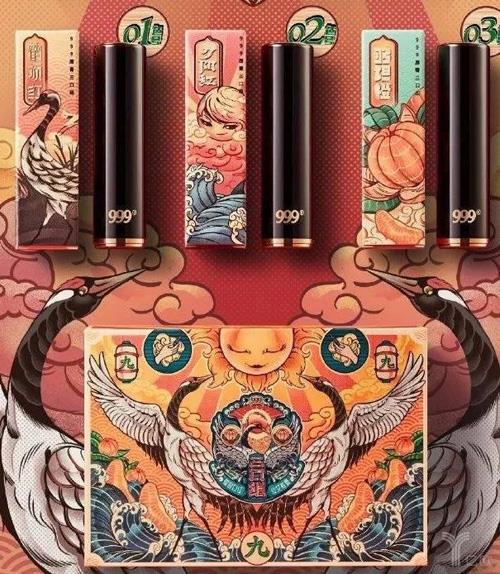

繼馬應龍嘗試推出口紅單品之后,999皮炎平隨即推出了一套戀愛止癢系列口紅,也玩起了產品跨界。

老字號藥企紛紛涉足化妝品早已不是新鮮事,近幾年來,同仁堂、云南白藥、馬應龍、片仔癀、滇虹藥業(yè)等紛紛向“大健康”轉型,藥妝成為其中關鍵業(yè)務,而目前涉及化妝品業(yè)務的藥企數(shù)量已有近300家。

藥企跨界日化美妝的背后是藥品利潤遭遇瓶頸的困境,為了尋求新的增長點,藥企開始由OTC向CHC(Consumer Health Care,消費者健康護理)轉型。

與醫(yī)藥相比,化妝品業(yè)務對研發(fā)投入和準入門檻的標準都相對較低,且毛利潤較高,順理成章地成為中醫(yī)藥企轉型的最佳選擇。

但是面對藥妝市場這塊大蛋糕,擺在藥企面前的難題不僅僅是激烈的競爭市場,更有渠道的難題。

藥企紛紛涉足藥妝

2012年,馬應龍成立了湖北馬應龍八寶生物科技有限公司,用來專門負責經營馬應龍旗下的功能性化妝品業(yè)務,同年,滇虹藥業(yè)同時推出了兩個藥妝新品牌——芙芮芬絲和倍潤,被滇虹視為明星產品的“康王發(fā)用洗劑”還推出了不同規(guī)格的產品。

在全國近百家的老字號藥企當中,不乏中醫(yī)藥企業(yè),這些企業(yè)趁著政策的東風,在多業(yè)態(tài)領域內布局,在主營業(yè)務不理想的情況下,紛紛將目光轉向大健康領域,拓展美妝、日化業(yè)務,尋求新的增長點。

前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國中藥行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示,預計到2020年,我國中醫(yī)藥大健康產業(yè)將突破3 萬億,年均復合增長率將保持在20%。

近幾年當中,中醫(yī)藥企業(yè)轉型大健康的嘗試并不鮮見,同仁堂早早在北京建立了首家美容旗艦店;康恩貝藥業(yè)推出了孕產婦肌膚修復系列產品;片仔癀推出美白藥妝系列,諸如此類的還有昆明圣火和廣州敬修堂均進軍藥妝。

馬應龍跨界推出口紅系列,無疑是為老字號藥企的轉型再添新話題。從馬應龍近幾年的業(yè)績來看,馬應龍主營業(yè)務增長趨于放緩。

(馬應龍近九年財報)

數(shù)據顯示,馬應龍2017年、2018年治痔類產品營收分別為7.58億元、8.16億元,同比增長18.81%和7.67%;毛利率分別為77.19%、75.23%,同比增長0.95%和減少1.96%。

與主營產品形成對比的是,馬應龍的化妝品凈利潤大幅度上升。馬應龍2018年年報中“重要非全資子公司的主要財務信息”顯示,業(yè)務為化妝品研發(fā)銷售的子公司湖北馬應龍八寶生物科技有限公司盈利498.57萬元,同比增長190.59%,成立不到六年的時間已經實現(xiàn)盈利。

在這些老字號藥企轉型過程中,云南白藥是先行者。早在2011年云南白藥就新增了大健康業(yè)務,2018年,云南白藥健康品事業(yè)部的營收已經與藥品事業(yè)部營收幾乎持平,其中口腔護理系列產品已經涵蓋了多個細分領域,2018年的市場份額已經達到了18.1%,同類產品品牌中排名第二。

作為福建省的老字號藥企,片仔癀同樣很早就開始布局入藥妝業(yè)務,在片仔癀2018年47億元的營收收入中,化妝品、護膚品的收入達到了近5億,在公司銷售額中占比10.6%,相較于7年前提高了三個百分點。

隨著藥品利潤的空間越來越小,傳統(tǒng)醫(yī)藥產業(yè)往大健康方向轉變的趨勢越發(fā)明顯,2019年上半年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現(xiàn)9087億元,同比增長5.8%。但同比去年,增幅均出現(xiàn)了下降。

而相應的藥妝市場正在進一步擴大,智研咨詢的數(shù)據顯示,2010-2017年復合增長率達11.0%,大大超過全球醫(yī)藥市場的實際年增長率,預計未來幾年年均增速在15%以上,到2023年超過900億美元,為目前市場規(guī)模的2倍。

本土藥妝競爭壓力大

雖說藥妝市場的份額正在逐步擴大,但是本土藥妝品牌想要和藥妝大牌一爭高下,還有著巨大差距。

智研咨詢數(shù)據,中國的藥妝品銷售額僅占國內化妝品市場的20%,在美國、德國、法國和日本等化妝品產業(yè)大國,藥妝品生產均已成為一種新興產業(yè),藥妝能夠占到化妝品市場60%以上的份額,其藥妝品銷售額均有幾十億美元。

而且隨著近幾年消費者對高端、天然日化產品需求的增加,國際日化巨頭公司對高端藥妝市場頻頻布局,藥妝市場份額還在快速增加。

聯(lián)合利華在今年上半年宣布收購了兩家藥妝品牌,一家是來自澳大利亞的藥妝品牌Dr Roebuck,另外是一家法國護膚美妝品牌Garancia。

日化行業(yè)的另一大巨頭公司寶潔在去完成了兩筆對藥妝品牌的投資,先后收購了新西蘭天然皮膚護理品牌Snowberry和法國藥妝品牌First Aid Beauty。

由于日化巨頭一直保持著對市場變化的敏感度,不斷調整自己的品牌規(guī)劃以保持自身的市場優(yōu)越性,本土藥妝品牌很難在短時間內打破外資藥妝品牌的市場壟斷地位。

想要站穩(wěn)腳跟,本土藥妝品牌不僅需要時間的磨礪,還有待整個產業(yè)鏈效率的提高,品牌形象的全面提升。

從本土化妝品行業(yè)與資本市場的接軌階段來看,中國通過早年為海外品牌代工的磨練,已經形成較成熟的ODM/OEM 系統(tǒng),優(yōu)化成熟的生產和經營環(huán)境,正在縮小國產美妝企業(yè)與國際化妝品牌的“硬件”差距。

而在品牌形象上,本土化妝品品牌本身起步就比較晚,諸如“謝馥春、孔鳳春”這種有著悠久歷史的化妝品品牌,在近現(xiàn)代的戰(zhàn)火與制度改革中遭到滅頂之災, 出現(xiàn)行業(yè)斷代,因此中國沒有出現(xiàn)類似法國嬌蘭、香奈兒、日本資生堂等具有悠久歷史,并且持續(xù)經營的近現(xiàn)代化妝品品牌。

改革開放后,國妝重新起航,陸續(xù)出現(xiàn)小護士、大寶、羽西等優(yōu)秀品牌,但都迅速被海外美妝巨頭們納入囊中,隨之偃旗息鼓。

只有到了近幾年中,中國美妝個護市場才出現(xiàn)資本活躍的景象,百雀羚、佰草集(上海家化)、自然堂、卡姿蘭等一眾本土品牌才有了立足之地,作為美妝個護領域的一個分支,藥妝市場才剛剛興起。

抓住品牌、渠道新變革的紅利

主流大牌美妝憑借廣泛布局渠道構建起來的品牌優(yōu)勢正在互聯(lián)網環(huán)境中消解,這給新創(chuàng)品牌帶來了新的市場機遇。

正如瑪麗黛佳CEO陳海軍所說,“傳統(tǒng)公司以產品為中心,通過渠道做用戶,通過傳播讓用戶知曉。這是在今天是失效的。很多人找不到用戶,或者產品更新的速度太慢。”

在這樣的生長環(huán)境下,國產藥妝想要突圍,就需要重新思考“用戶、渠道、產品”這三者之間的關系。在產品和營銷上緊密跟隨“千禧代”對化妝品消費的剛性需求,成為目前許多美妝新品牌的主要策略。

時趣Social Touch創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官張銳表示,從2018年“國潮”、“國風”的興起可以看出來,今天中國消費者的價值觀,緊密的和中國的政治、經濟、社會環(huán)境高度相關,要贏得中國消費者,講好一個“中國故事”至關重要。

不難發(fā)現(xiàn),在國產化妝品營銷無不貼上了“新國貨”的標簽,這個具有著鮮明意識形態(tài)概念的符號成為化妝品品牌營銷推廣最不可或缺的元素之一。

小紅書上有關國貨美妝品牌的種草筆記,呈現(xiàn)著暴增趨勢,2019年上半年,國貨筆記同比增長了116%,超過500萬用戶討論和種草國貨,“品質”“平價”“搭配”是被提及最多的三個關鍵詞。

對于這些國貨新品牌來說,與強渠道的美妝大牌之間存在巨大的差距,于是線上流量平臺成了新國貨品牌最重要的營銷戰(zhàn)場,其中以小紅書、抖音、B站的份額最重,而這些平臺的用戶是以90后、00后為主。也就是說,在很大程度上是年輕人用戶帶動了這一波國貨潮品的社交話題。

老字號藥企的美妝品牌想要抓住想要抓住品牌增長的紅利,也不能忽視國貨元素,像云南白藥旗下個護品牌清逸堂在推廣過程中打上了“新國貨”的標簽。

在品牌上光有國貨背書似乎還不夠,老字號藥企美妝產品想要做大做強,渠道的難題依然待解。

早在2010年,原來專注于藥店渠道的外資藥妝品牌雅漾、薇姿、理膚泉已大舉進軍百貨。而由于品牌知名度不高,本土藥企仍主要是通過藥店這一渠道進行銷售,而在其他零售終端,藥妝很難觸達到自己的目標客戶。

在過去,“國內的化妝品銷售渠道分布,商場占比達七成,其次是連鎖超市,再次是屈臣氏、萬寧等個人護理店,之后才是電商,對于藥妝來說,主要渠道是藥店。”但藥店的消費群體和藥妝的消費群體不太具有重合性,成為阻礙藥企發(fā)展藥妝業(yè)務的最大制約因素。

不過,這個難題在互聯(lián)網化極度普及的今天,已經不再是最緊要的。因為化妝品渠道已經發(fā)生了顯著的變化。

天風證券數(shù)據顯示,2018年,化妝品電商渠道占比已經達到20.6%,已經超過了線下CS渠道。隨著化妝品電商渠道的占比越來越高,化妝品對線下渠道的依賴度明顯降低。

傳統(tǒng)化妝品渠道通過層層經銷商不斷加價,導致終端價格要遠遠高于其出廠價格。以國內化妝品為例,一級經銷商拿貨價格約為終端零售價的3.6 折,經銷商再以終端零售價的5 折的價格供貨給渠道商,如CS 店、商超、電商等。

隨著社交電商、垂直電商等各類電商平臺的興起,傳統(tǒng)渠道正在失去自身的優(yōu)勢。因為這些后發(fā)制人的電商平臺出貨速度快,產品信息能夠以更低的成本觸達消費者并達成交易,這對于國產藥妝品牌來說無疑是一次新的機遇。

比如,武漢市第一醫(yī)院內研復方SOD熊果苷乳膏在小紅書上火的一塌糊涂,甚至電商平臺上出現(xiàn)大量代購信息,市場上供不應求,在藥房售價28元的藥膏在網上被炒到78元一支,有人囤貨一次就是300支,對此,醫(yī)院院不得不采取限購措施。

總的來說,互聯(lián)網平臺的扁平化、精準化,為新銳品牌的崛起創(chuàng)造了更有利的環(huán)境,進入這個市場中來的玩家也越來越多,老字號藥妝在原有品牌的基礎上做產品創(chuàng)新總有一種“再不做國貨潮品就晚了的節(jié)奏。”

無論是從市場滲透率還是從品牌角度來看這一波國藥老字號轉型做美妝爆品的熱潮說明藥妝市場的蛋糕仍然很大,隨著新銳品牌的增多,市場的競爭很快就變成紅海。

老字號藥企已經搶占了入場先機,拿到了藥妝市場上的入場券,但是如何將這個產業(yè)做大做強,終究是一場圍繞“用戶、渠道、產品”展開的,營銷、供應鏈、用戶運營都必須兼顧的硬戰(zhàn)。

今日新聞頭條

我也說兩句

已有評論 0 條 查看全部回復